肥大型心筋症 hypertrophic cardiomyopathy; HCM

概要

1.定義

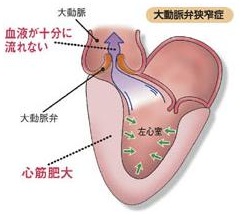

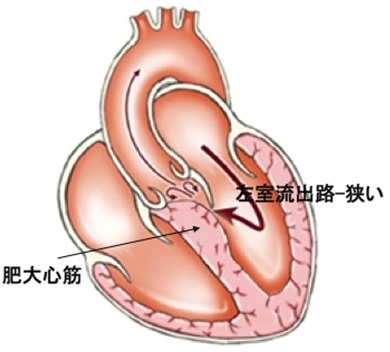

肥大型心筋症とは、高血圧や弁膜症などの心肥大を起こす明らかな原因が無いにも関わらず、左室ないしは右室心筋の異常な肥大を起こす疾患です。高血圧や弁膜症によるものと違い、不均一な心肥大を呈するのが特徴です。

2.基本病態および分類

通常、左室の拡大はなく、左室収縮能は正常か過大であり、左室拡張能低下が肥大型心筋症の基本病態です。分類としては、①左室流出路閉塞性肥大型心筋症:心室中隔基部の肥大により、左室流出路の狭窄を呈するもの、②心室中部閉塞性肥大型心筋症:肥大に伴う心室中部での内腔狭窄があるもの、③心尖部肥大型心筋症:心肥大が心尖部に限局するもの、④拡張相肥大型心筋症:病気の進行により、肥大した心筋壁厚が減少して薄くなり心室内腔の拡大を伴うもの、の4つに主に分けられます。このうち、臨床的に問題となりやすい、流出路肥大型心筋症は、全体の約25%を占めると言われています。

3.原因

肥大型心筋症の約半数に常染色体優性遺伝の家族内発症が見られ、現在までにTroponinTなどのサルコメア関連遺伝子をはじめ、16種類以上の遺伝子の900種類以上の変異が報告されています。原因遺伝子によって経過や症状が異なります。

4.有病率と予後(よご:推定される病状経過)

心エコー検査をスクリーニングした研究によると日本では人口10万人あたり374人、男女比は2.3と男性に多く、男女ともに60~69歳にピークが認められました。日本人に多いといわれている心尖部肥大型心筋症はおおむね予後が良好ですが、肥大型心筋症の中には、経過中に肥大した心室壁が徐々に薄くなり、心臓のポンプ収縮不全に陥り拡張型心筋症様を呈する症例があり、拡張相(かくちょうそう)肥大型心筋症といいます。拡張相肥大型心筋症の予後は不良で、心臓移植の適応になることがあります。

症状

大きく分けて胸部症状と脳症状があります。胸部症状としては、胸痛、呼吸困難、動悸などが挙げられ、脳症状としては立ちくらみ、眼前暗黒感、失神などで、肥大した心室や不整脈の影響でこれらの症状が出ます。急に立ち上がったとき、飲酒時、急な気温の変化(寒いところから暖かいところへの移動など)などで出やすくなります。無症状のこともありますが、突然死の原因にもなり得るため、肥大型心筋症を指摘されている場合は慎重な経過観察が必要です。

診断

心電図、心エコー図によって診断が可能です。

心電図には、肥大型心筋症の75~96%になんらかの異常所見が認められます。肥大した心室の影響で異常Q波、ST-T変化、陰性T波、高電位などの所見がみられます。

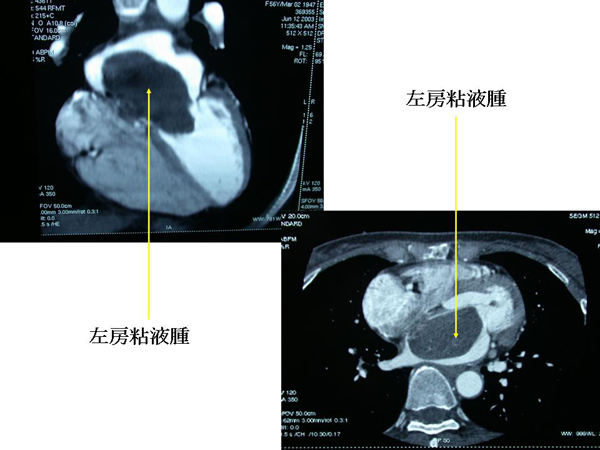

心エコー図では、非均等に左室壁が肥厚している様子がみられます。このほか、左心室から大動脈へ血液を駆出する通り道である左心室の出口が狭くなっている左室流出路狭窄(さしつりゅうしゅつろきょうさく)を認める患者さんでは、僧帽弁の異常運動、流出路の血流速度の増加(肥大した心筋により狭められているため、通る血流が加速する)などが認められます。

心エコーでの心機能評価とあわせて、心臓カテーテル検査を行う場合があります。

治療

薬物療法と侵襲的治療(非薬物治療)に大別されます。まず、薬物による治療を行う事が基本です。閉塞性肥大型心筋症の患者さんでは、薬物療法抵抗性の患者さんに対して侵襲的治療(非薬物治療)が選択されます。

1.薬物療法について

自覚症状がなく不整脈の既往がない場合は無投薬で経過観察することも可能です。自覚症状がある場合は、降圧薬の一種類であるベータ遮断薬やカルシウム拮抗薬、抗不整脈薬(ジソピラミド、シベンゾリン)などの内服により過剰な心収縮力を低下させる治療を行います。不整脈を合併した場合にはそれに応じた治療を行います。

閉塞性肥大型心筋症の患者さんでは、十分な薬物療法を行っても症状が強いなど、薬物による治療が十分でないと考えられる患者さんには、侵襲的治療(非薬物治療)が選択されます。

2.非薬物療法について

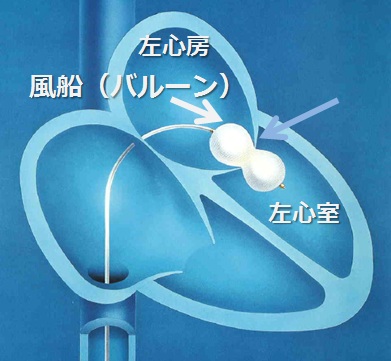

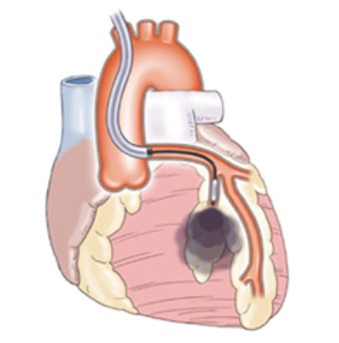

非薬物治療には1)外科治療(中隔心筋切除術)、2)経皮的中隔心筋焼灼術(PTSMA)、3)DDD ペースメーカーによる治療があります。欧米では肥大した心筋を切除する手術(中隔心筋切除術)が古くからよく行われ、効果も確実ですが、日本においてはこの手術に習熟した施設が少ないのが問題です。PTSMA は経皮的冠動脈形成術の技術と器具を応用した技術であり,左室流出路狭窄の原因となる肥厚した中隔心筋を灌流する冠動脈に高濃度エタノールを注入して局所的に壊死させ,左室流出路狭窄を解除する治療法です。ペースメーカー植え込みにより流出路の圧較差を軽減する効果があると考えられる場合は、ペースメーカー植え込み手術が行われることがあります。

3.生活全般について

a.運動について

競技スポーツは、症状や左室流出路圧較差の有無に関わらず、一部の軽いスポーツ(ビリヤード、ボーリング、ゴルフなど)を除いて、医学的には許可できません。失神したことがある方、血縁関係に突然死の方がいる場合などリスクの高い場合はさらに厳重に注意する必要があります。なお、左室内圧較差は運動中よりも運動直後に高くなるといわれ、失神や突然死は、運動中のみならずむしろ運動直後に見られるので注意する必要があります。

レクリエーションとしてのテニス(ダブルス)、ハイキングなどの中等度の運動や、ゴルフ、スケートなどの軽度の運動は安定した状態であれば許可されることがあります。

また、塩酸シルデナフィル(商品名バイアグラ)の使用については、不整脈の増加や失神などが報告されており、内服は避けるのが望ましいと考えてください。必ず担当医に相談してください。

b.妊娠について

低リスクの女性患者はほとんど安全に妊娠出産が可能です。ただし、妊娠前の状態によっては心不全症状が新たに出現し、悪くなる可能性があり、また薬剤や妊娠中の不整脈や血行動態の変化によって母体だけでなく胎児にも悪影響が出ることもあります。必ず主治医と相談してください。

c.飲酒について

閉塞性肥大型心筋症の患者さんは飲酒により悪化しますので、勧められません。

d.感染予防について

特に閉塞性肥大型心筋症の患者さんでは、感染性心内膜炎のリスクが高くなるため、抜歯などの観血的な処置をする場合は、必ず主治医に相談してください。

図.肥大型心筋症(左)と 経皮的中隔心筋焼灼術(PTSMA)(右)

文責 安西 淳 前川 裕一郎